Bリンパ球

免疫グロブリンを産生する細胞。IL-4の働きでIgEを産生するB細胞に分化する。

Glossary

ゲノム、免疫、計測、モデリングなど、医学、生物学、生命科学全般に関連した用語を解説します。

免疫グロブリンを産生する細胞。IL-4の働きでIgEを産生するB細胞に分化する。

成体の骨髄で分化し、抗原と特異的に結合する抗体を生産する機能を発揮する細胞。

細菌由来のDNAに存在する特殊な塩基配列。遺伝子としての情報は持っておらず、このDNAからはタンパクは発現しないので、アジュバントとして用いる。 樹状細胞、マクロファージ、B細胞に働き、アレルギー抑制性のサイトカインを産生する。

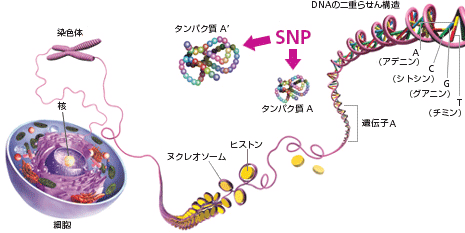

遺伝情報を担っている物質。4種類の塩基からなり、A(アデニン)とT(チミン)、G(グアニン)とC(シトシン)が対になって結び付き、二重らせん構造を作っています。遺伝情報はこの塩基の並び方によって示されています。ヒトゲノムは約30億塩基対から成ります。

血中で最も低濃度の免疫グロブリン。 IgE抗体はアトピー性疾患、寄生虫感染で増加し、マスト細胞の細胞表面に結合する。

Bリンパ球を活性化し、IgEを作るよう指示を出す生体内タンパク質。

キラーT細胞のこと。ヘルパーT細胞からの指示を受け、非自己細胞を攻撃するリンパ球細胞。

NK細胞、B細胞、T細胞に加えて、第4の新しいリンパ球系列の細胞と呼ばれる。アレルギー疾患、がん転移、 自己免疫疾患を制御する機能を持つ中核的な免疫制御細胞。

特にウイルス感染細胞を殺すことができるリンパ球細胞。

個人間における1塩基の違い。300塩基に1個のSNPがあり、ヒトゲノム全体で約1000万ヶ所、遺伝子領域では100万ヶ所のSNPが あると考えられています。遺伝子領域にあるSNPは、作られるタンパク質の時期や量、機能に違いを生み出すことがあります。

II型ヘルパーT細胞でIL-4(インターロイキン4)を分泌し、IgE産生Bリンパ球を誘導する。

B細胞からの抗体産生の調節と標的細胞の傷害を担う重要なリンパ球。

主にIgE抗体を介して起こるアレルゲン特異的な即時型過敏症。

初回のアレルゲン侵入に対する免疫反応で産生されるIgE抗体が、2回目以降のアレルゲン侵入に対して激しく反応しておきる状態。

アレルギー疾患の予防治療を目的として作製される新規医薬品。免疫応答をコントロールする生理活性物質で抗原タンパク質やペプチドを修飾した、低アレルゲン性のワクチン開発が進められている。

ゲノムの一部に相当する、どんなタンパク質をいつ、どこで、どれだけ作るのかを決めるプログラムの単位。ヒトの遺伝子は約3万数千種類と推定されています。

遺伝情報はDNAの塩基配列によって書かれています。遺伝情報はすべての人が同じではなく、個人ごとに違っている部分があります。個人ごとの塩基配列の違いを「遺伝子多型(いでんしたけい)」と呼びます。多型にはいろいろな種類がありますが、1塩基の違いをSNP(スニップ:single nucleotide polymorphism、一塩基多型)といいます。

疾患と遺伝子との関係が、急速に明らかになりつつあります。従来から知られている1つの遺伝子の異常で起きる遺伝病だけでなく、生活習慣病といわれている"ありふれた病気"にも、遺伝的要因がかかわっていることが分かってきました。生活習慣病などの遺伝的要因には、遺伝子の"異常"ではなく" 個人差程度の違い"であるSNPが、いくつも複雑に関連していると考えられています。

ゲノム医科学研究センターの中村センター長と田中グループディレクターは、ミレニアム・ゲノム・プロジェクトの一環として科学技術振興機構より支援を受け、遺伝子にある約20万ヶ所のSNPを見つけました。このデータベースをもとに、SNPと病気とのかかわりを解析することで、病気の関連遺伝子 を見つけることができます。

免疫細胞間の情報伝達及びウイルス感染に対する防御に関与する活性分子。

花粉によって起こるアレルギー。春には杉、秋にはブタクサ・ヨモギなどの花粉が原因となり、くしゃみ・鼻水や目の充血・かゆみなどの症状が起こる。

生体の異物に対する免疫抵抗性のうち、抗原に接触することによって初めて始動する免疫。特定の抗原と接触した結果、この抗原に特異的に対応して後天的に成立する。

移植組織に対し、レシピエント(臓器移植を受けた人)の免疫機構が移植片上にある非自己組織適合抗原を認識して移植片を攻撃する現象。この反応を抑制することが、臓器移植の鍵である。

アレルギー症状を起こす抗原(花粉症の場合はスギ花粉エキス等)を、長期間(2?3年)かけ低濃度から少しずつ注射し、体を徐々に慣れさせて症状を出にくくする治療法。

生体を刺激して抗体産生や細胞性免疫などの免疫応答を引き起こす物質の総称。

抗原を細胞内に取り込み消化分解した後、抗原ペプチドを細胞に提示し、T細胞を活性化させる機能を持つ細胞群。

ある抗原に対応した特定免疫が作用すること。

抗体は、抗原と特異的に結合する免疫グロブリン(IgG、IgA、 IgD、IgM、IgE)タンパク質の総称。

免疫反応における細胞間相互作用をつかさどる種々の体液性因子の総称。

体内に抗原が入ると、主にT細胞が増殖・活性化されて直接に抗原と特異的に反応する免疫。癌(がん)細胞の溶解、臓器移植の拒絶反応など。

細胞が外界からの刺激(神経伝達物質、成長因子、ホルモン等)を受けて細胞内に種々の生化学反応を生じ、結果として細胞の増殖・分化、あるいはその細胞に固有の機能を発現する一連の過程。

自己の抗原に対して自己抗体を産生し、免疫複合体を形成することにより生じる病気。免疫複合体が組織に沈着する部位により、慢性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス(難病指定)および多発性筋炎など様々な疾患がある。

病原体が体表面を突破して侵入したとき、最初に細胞群や可溶性の因子が非特異的な認識により病原体を攻撃するシステム。さらに、これが破られた場合、それぞれの病原体に対して特異的な免疫応答が作動して、通常病原体は排除される。これを獲得免疫システムと呼ぶ。

リンパ節や脾臓に移行してT細胞に抗原を提示する活性を持つ樹状構造をもつ細胞。免疫系が始動する最初のスイッチとして主要な細胞で、抗原をTリンパ球に提示する働きがあることからプロフェッショナル抗原提示細胞とよばれる。

アレルゲンとなる食物を食べて、蕁麻疹、口腔の違和感、咳、呼吸困難、嘔吐などの症状を呈し、 ときには血圧低下からショック(アナフィラキシーショック)まで起こすことのあるアレルギー疾患です。

全ての血球細胞を分化させる幹細胞。

細胞免疫と対照的な、抗体の産生による免疫。

治験の3つの段階のうち、最初の段階のことを言う。健康な成人ボランティア(健常人といい、通常は男性)に対して開発中の薬剤を投与し、その安全性(人体に副作用は無いか)を中心に、薬剤が体にどのように吸収され排泄されていくかといった「薬物動態」を確認する。

基礎的な生命科学研究の成果をもとに、有望な診断・治療ならびに予防法を開発し、これを速やかに実用化し、患者へ還元するための研究のこと。

ゲノムは親から子に伝わるときに組換えが起こりますが、近くにあるSNPは、一連のセットで遺伝します。このまとまりを「ハプロタイプブロック」といいます。全てのSNPを解析しなくても、ハプロタイプブロックの中の限られた少数のSNP(タグSNP)を解析するだけで、ほかのSNPのタイプも分かります。ゲノムのどこにどのようなハプロタイプブロックがあるかを明らかにした地図、ハップマップが完成すれば、疾患のかかりやすさや、薬の効果や副作用などに関連する遺伝子を、網羅的にそして効率的に見つけることができます。

血管を拡張させる作用を持つ。体内のヒスタミン1型受容体というたんぱく質と結合して、かゆみや鼻水などの原因となる。

ゲノムとは、生命の設計図に相当するものです。私たちは父親と母親からそれぞれ染色体を1セット23本ずつ受け継ぎ、これがヒトゲノムの1セット分に相当します。

腸内フローラ(腸内細菌叢)の制御を通じて、有益な影響をもたらす生菌のこと。乳酸菌やビフィズス菌はこの代表格である。免疫機能の正常な働きを支え、健全な身体を保つためには欠かせない。

HSP(heat shock protein)のこと。蛋白は高温で立体構造が崩れたり、様々なショックで立体構造が崩れてしまうが、HSPは、立体構造の崩れた蛋白を素早く本来の構造に戻す役割をする。

肥満細胞とも呼ばれ、粘膜に存在する。細胞表面にIgE抗体を保持することができ、アレルゲンを結合すると、刺激性の強いヒスタミンやロイコトリエンを放出する。

1回目の抗体を得た後、2回目の抗原投与に対して1回目で作られる抗体産生よりも増幅した応答を示すこと。

病原体や悪性腫瘍への抵抗力が落ちる疾患のこと。

薬剤が抗原(又はその一部が)となって、それに対する抗体が作られ、次に薬剤が与えられたときに抗原抗体反応を起こし、その結果として生体に不利な反応が起こるもの。

白血球に属し、免疫応答の主役となる細胞集団である。抗原を認識する受容体分子を持つT細胞とB細胞のことを指す。

新薬開発の目的に限らず、薬の効果の追跡調査を行ったり、既存の薬の別の効能を調査・確認したりする等、人(患者や健康な人)に対して行う治療を兼ねた試験全てのこと。

気道や血管平滑筋を強力に収縮させる作用、気道に粘膜を分泌させる作用があり、鼻づまりやアトピー性喘息の原因となる。